胡硕堂|国学清思:孤菊照心

陶渊明与东方美学的精神归途

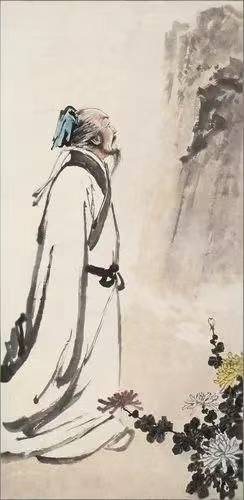

一滴墨落入千年时光,晕开成中国人精神世界里永不褪色的山水。没有惊天动地的呐喊,没有缠绵悱恻的哀怨,只有一片悠然自得的寂静。然而,正是这片刻的寂静,叩击了无数在宦海浮沉、在尘世挣扎的文人之心,成为东方美学中一个永恒的谜题:为何最简单的生活片段,却蕴含着最深刻的精神力量?陶渊明的“悠然见南山”,像一扇通往东方哲学至高境界的窗口——在那里,照见美与真、人与天、有限与无限的悄然合一,也映照出理想与现实之间永恒的张力。

一、无目的之美:“悠然”的哲学破壁

1.1 超越功利的诗学革命。陶渊明之前的咏菊诗,大多戴着“象征”的枷锁:屈原以秋菊喻高洁,曹植借黄华抒怀才不遇。菊花是品德的注脚,是情感的载体,却唯独不是它自己。而陶渊明的“采菊”,却是一场诗学的“祛魅”——他采菊不为言志,望山不为抒怀,只是生命与自然一场不期而遇的对话。这种“无目的性”暗合了康德对审美判断的界定,却比西方早了一千三百年。正如庄子笔下的庖丁解牛“以神遇而不以目视”,陶渊明的诗已然进入“物我两忘”的化境。

1.2 “悠然”的深意:当下即永恒。“悠然”二字,看似轻描淡写,实则重若千钧。它不是闲来无事的消遣,而是历经宦海风波后的精神沉淀。陶渊明曾“猛志逸四海”,最终选择“守拙归园田”。这种转变,与柏拉图《理想国》中走出洞穴的哲人颇有相通之处——只不过陶渊明要回归的不是理念世界,而是生命本真。李叔同晚年出家成为弘一法师,写下“华枝春满,天心月圆”,与陶渊明的“悠然”异曲同工:都是将生命的重心从外在追求转向内在圆满。

1.3 寂静之美的开创。在中国诗歌的喧哗长廊里,陶渊明开辟了一条幽静的小径。汉赋如锦绣铺陈,唐诗似钟鼎齐鸣,宋词若丝竹婉转,而陶诗却像山间清泉,自在流淌。这种“静”,不是死寂,而是充满生机的空灵。日本俳圣松尾芭蕉的“古池や蛙飛び込む水の音”,以一声蛙鸣反衬天地幽寂,正是陶诗美学的东瀛回响。现代诗人废名的《十二月十九夜》中“我的灯是我的寂寞”,也在延续这种寂静美学的血脉。

二、归隐的诗学:为何独有陶渊明成为精神图腾

2.1 归隐谱系中的独特定位。中国文人向来有归隐传统,但陶渊明的归隐独具风采。伯夷叔齐不食周粟,是政治表态;嵇康打铁竹林,是傲骨彰显;王维“行到水穷处”,带着禅意超脱。唯有陶渊明,将归隐转化为日常生活的诗意。他的《归去来兮辞》不是宣言,而是归家途中真实的喜悦:“僮仆欢迎,稚子候门。”这种将哲学落地为生活实践的能力,让他的归隐具有可亲近的温度。

2.2 “失败者”的美学升华。陶渊明在仕途上的“失败”,反而成就了美学上的成功。这一点与西方文学中的“失败者”遥相呼应:梭罗隐居瓦尔登湖,写下“我愿深深入生活,吮尽生活的骨髓”;卡夫卡在保险公司做小职员,却在文学中开辟现代荒诞的先河。陶渊明的独特在于,他将世俗的失意转化为美学的得意,为后世文人提供了一种“失败的诗学”——在现实挫折中开辟精神胜利的可能。苏轼在乌台诗案后谪居黄州,写下“一蓑烟雨任平生”,正是对这种精神的继承。

2.3 田园的哲学化。陶渊明之前,田园多是背景;自他之后,田园成为哲学。他在《归园田居》中写道:“种豆南山下,草盛豆苗稀。”这种对劳作失败的坦然记录,比成功叙事更具哲学深度。德国哲学家海德格尔晚年隐居黑森林,在《筑·居·思》中阐述“人诗意地栖居”,与陶渊明的田园实践形成跨越时空的对话。陶渊明让中国人明白:诗意不在远方,就在锄头落下的每一个当下。

三、寂静之美的巅峰:东方美学的核心密码

3.1 “空”与“寂”的美学体系。陶渊明诗中“悠然见南山”五个字,实则构建了中国美学中“空”与“寂”的完整体系。这种空灵不是虚无,而是如同宋徽宗《柳鸦芦雁图》中大片的留白,在虚空处蕴藏着无限的生机。与西方美学自亚里士多德以来强调的“模仿说”不同,中国艺术追求的从来不是对物象的精确再现,而是通过“计白当黑”的智慧,在虚实相生中抵达更高的真实。

日本美学大师铃木大拙曾精辟地指出:“东方艺术的精髓,在于懂得在沉默中说话,在空虚中创造充盈。”这一见解在陶渊明的诗作中得到完美印证。他的“采菊东篱下”,看似只是寻常的生活片段,实则通过极简的意象,构建出一个完整的宇宙观。宋代画家范宽在《溪山行旅图》中,以顶天立地的雄浑山势配以细微的行旅人物,正是这种宇宙观的视觉呈现——人在自然中的渺小与尊严,在尺幅间得到辩证的统一。

3.2 瞬间即永恒的禅意。“悠然见南山”的“见”字,堪称中国诗歌史上最富禅意的瞬间。这个看似偶然的抬头,实则蕴含着东方哲学对时间的独特理解——不是线性流逝的物理时间,而是每个当下都蕴含永恒的哲学时间。这与佛教《华严经》中“一念包含三世”的时空观不谋而合,也预示了后来禅宗“顿悟”思想的精髓。

六祖慧能在《坛经》中说:“于刹那间,妄念俱灭,若识自性,一悟即至佛地”。陶渊明在那个采菊的瞬间,与南山的相遇,正是这样一种“顿悟”的审美体验。日本俳圣松尾芭蕉那首著名的古池俳句:“古池呀,青蛙跳入,水声响”,捕捉的同样是这样一个打破时间线性流动的瞬间。在这个瞬间里,过去、现在、未来的界限消融了,只有此刻的圆满与完整。

3.3 现代是否还能写出这样的诗。在喧嚣的当代,我们或许再也写不出“采菊东篱下”这样的诗句,但陶渊明的精神却在以新的形式延续。作家沈从文在《边城》中构建的湘西世界,延续着对朴素人性的守望;画家吴冠中用墨彩点染的江南,保留着诗意栖居的梦想;甚至日本导演小津安二郎的镜头下,寻常生活里也蕴含着深长的禅意。真正的诗意不会消失,只会变换形态。北岛的“玻璃晴朗,橘子辉煌”,在工业意象中寻找诗意,可视为现代版的“悠然”。

四、孤菊的当代启示:在碎片化时代寻找完整

在这个被效率、数据、成功学裹挟的时代,陶渊明的“孤菊”更像一面照见我们精神贫瘠的镜子。当我们沉迷于朋友圈的点赞,可曾真正“悠然”地欣赏过一片云?当我们追逐一个又一个目标,可曾在意过“采菊”这个过程本身的愉悦?德国哲学家韩炳哲在《倦怠社会》中批判现代人的“过度积极”,导致“沉思生活的消失”。这与陶渊明的“悠然”形成尖锐对比。梭罗在瓦尔登湖边的疑问:“为什么我们如此匆忙地奔向成功的绝望?”仿佛是对当代人的预言。

但陶渊明给我们的启示不是逃离现代生活,而是像法国诗人夏尔所说:“在自身的废墟上,寻找一片可栖居的完整。”可以在阳台上种一盆菊,在通勤路上读一首诗,在会议间隙望一眼窗外的天空——这些微小的“悠然时刻”,正是对抗异化的精神堡垒。

结语:田园梦醒处,悠然见真章

陶渊明,这株千年孤菊,其光芒与阴影共同勾勒出中国文人精神史中最为复杂的图景。我们向往他那“采菊东篱下”的悠然,却不应忽视“草盛豆苗稀”的困窘;我们传颂“不为五斗米折腰”的风骨,却难以承受他向邻人乞食“饥来驱我去,不知竟何之”的卑微。他的田园诗如一幅淡雅水墨,而他的现实人生,却是一卷被理想透支的辛酸账目。

出身官宦之家的早年顺境,滋养了他的文人风骨,却也让他对人间疾苦隔着一层朦胧的滤镜。辞官的潇洒快意,是精神对桎梏的决绝胜利,但其代价,却是将全家拖入“夏日长抱饥,寒夜无被眠”的生存绝境。那“悠然”抬头的瞬间,其背景是五个儿子嗷嗷待哺的沉重压力。这刺目的对照,让我们不得不重新审视“自由”的代价:当诗意与生存相悖,那份挣脱束缚的勇气,是否也掺杂着对现实责任的某种逃避?我们向往的田园梦,是否建立在一种未经底层挣扎的天真想象之上?

然而,正是这种理想与现实的剧烈冲突,以及他在冲突中依然坚持的精神指向,才使得陶渊明的形象如此真实而伟大,而非一个不食人间烟火的虚幻符号。他并非不知其苦,而是在咀嚼苦难之后,依然选择将精神的高贵置于物质的富足之上。正是这样的“失败”,因此成为一种更深刻的美学;他的“梦碎”,恰恰映照出在残酷现实中守护内心灯火的极端艰难与可贵。

因此,陶渊明留给我们的,并非一个可以简单复制的归隐方案,而是一个关于生命价值的永恒追问。他告诉我们:幸福或许不在于找到一个完美的乌托邦,而在于即使身处“豆苗稀”的失败与困顿中,依然保有“见南山”的心境能力。自由的真谛,不在于摆脱所有束缚——这本身也是一种乌托邦幻想——而在于认清生存的残酷本质后,依然能在心灵深处开辟出一片不受玷污的“悠然”之地。

当我们在人工智能与物质丰裕的时代回望那个采菊乞食的身影,或许会获得更深的启示:科技可以改变生活方式,却无法解答“如何诗意地栖居”这一永恒命题。真正的挑战,不在于能否逃离“樊笼”,而在于能否在任何一个给定的现实中,构建起内心的“南山”。

那片南山,始终在那里。它不承诺温饱,不担保成功,只等待每一个在认清生活真相之后,依然热爱生活、并能在碎片中觅得完美而高贵的,悠然的抬头。

胡硕堂2025年11月於广州天河

﹝胡硕堂:中国散文协会会员、中国楹联学会书画艺术委员会委员、广东省作家协会会员、广东省文艺评论家协会会员、广东省书画家协会理事、广州市作家协会理事、广州市文学艺术研究会常务理事、天河区作家协会主席。﹞